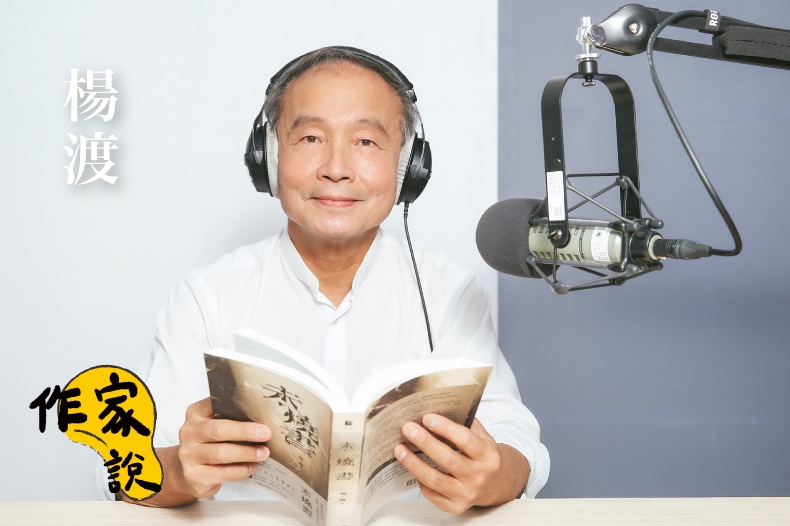

馬上登入收聽!【作家說】EP13|歷史會過去,留下的是人心與人性:楊渡談《未燒書》

※底下整理為摘錄精華版,完整版請收聽本集《作家說》

書寫《未燒書》的動機是?

我是1989年在北京的天安門廣場採訪,整個六四事件的過程都在現場,那年曾經以新聞採訪者的立場寫過一本書叫《天安門紀事》。可是總覺得不夠,我覺得每一個事件背後都有很深遠的歷史文化淵源,我好像還不夠了解透徹。所以當時就發願說,要用幾年的時間到大陸各地去流浪、採訪。因此從1990年開始吧,我走過一些偏遠的山村,當然也有到北京、上海去採訪一些文化的名流,想盡量了解大陸內在的精神。

10年之後沒有寫成,過了20年後站在北京的街頭,看到大樓一棟一棟蓋起來了,那一條曾經跟學生一起走過的胡同、街道全部都改建了。我多麼想寫那個現場、那個歷史跟記憶,我覺得總有一個「人的記憶 」失落了。可是好像沒有克服內心的某種絕望感,所以寫了幾萬字之後就停下來。一直到過了30年,我在專欄裡寫學生最後要撤退的場景,很多人告訴我說,從來都不知道當年是那樣的。

我們都知道共產國際歌是一首很激昂的革命歌曲,可是那個時候聽起來像輓歌一樣,很多學生一邊哭泣,然後從廣場那裡慢慢走出來。我就是在現場看到最後的撤退,當然也看到停在天安門廣場牌樓前面一整排的坦克,用加速引擎的吼聲來震懾這些群眾。沒有想到,大陸跟臺灣的許多朋友都沒有最後的撤退印象,一直以為那是許多人曾經親眼見證的。我才終於明白,那天因為知道會有鎮壓,所以一些後來的學運領袖都預先流亡了。當時在現場還有幾個人,可是他們後來一直在討論政治,沒有人去描述現場的狀況。

隔天之後,我看到北京市民依然在街道上,居然去請解放軍抽菸,想要説服解放軍站在北京市民跟同情學生這一邊。我感覺北京市民跟軍隊之間的情感,跟他們對學生的照顧、照應,到整個時代的氛圍其實沒有被寫過,而我剛好是一個臺灣記者,所以可以留在現場。特別是因為我的同事受傷了,所以我可以看到醫院裡面的許多內幕,乃至於醫生後來給我寫了一封信,寫到他在六四當天所看到的、經歷的所有一切,因此我覺得有責任把這一整段歷史記憶下來。

如何決定這本書的寫作架構?書寫過程中,最大的挑戰是?

我曾經想過用小說,因為有一些年輕學生在廣場的戀愛故事、跟我訴說的個人遭遇等等。好像應該用小說來寫更好,可是我覺得小說是虛構的,那個虛構的力量跟報導文學真實的力量不同,因此還是決定用報導文學。

我記憶很深刻,某個晚上大概兩點左右,從學生的總指揮部走出來一個身影,他身上披了一件像解放軍的大衣。當他披著軍大衣緩慢走上人民英雄紀念碑的台階,整個廣場就在他的眼下,然後雙手交握胸前。我一直覺得這個人的形象不像學生,而是要出征的大將軍。我在想這場學生運動,背後真正的思維是什麼?真的是西方的民主嗎?或者他們只是在學習解放軍,要解放全大陸去攻打哪裡的心情?我對他們的思維方式打上一個問號。

後來我曾經問三聯書店的總編輯沈昌文,他說,因為這些孩子從小到大所有受過的教育,跟西方的民主一點關係都沒有,他們從來都不知道西方的民主是怎麼運作的,乃至於民主背後的思想或者自由主義,在教育裡面都不曾存在。他們心中就是怎麼解放全中國、打倒國民黨,在解放戰爭中如何變成一個英雄。

因為經過了30年,當年的一些場景會變成一種象徵跟隱喻。就像歌德說世間的萬事萬物,莫非是一種隱喻。因此我試著在這些場景裡面,去選擇具有代表性的,重新思考跟詮釋它。老實講。寫作的過程中常常猶豫,不知道該選哪個場景。這本書一開始寫了30幾萬字,後來覺得要把過度詮釋的部分刪掉,希望留給讀者自己判斷。作為報導文學,得從複雜的大歷史裡面,試著理出一個脈絡以呈現內在更真實的核心。不再只是政治,我希望是從人心、人性回到人的本身去敍述整個大歷史。

你曾於文章提過:「三十年之後,我終於想清楚為何而寫,為誰而寫,要怎麼寫,也終於克服絕望虛無的『心魔』。」《未燒書》的「心魔」大概是什麼模樣?

那個心魔就是說,後來所認識的北京跟當年已經不同了。再來就是發現,自己仍然沒有從當年的虛無跟絶望復甦過來。

我在廣場看到那些精神有點失常的學生,甚至憂鬱、躁狂等等很多症狀都出現了,可是學生就是無法撤退。整個學生運動像被激進的盲動情緒所左右,當北京大學學生聯合會決定要撤退時,一回到廣場宣佈底下就喊「誰喊撤退,誰就是被收買的。」到最後,沒有一個人敢講要撤退了。明明都知道,策略上要讓各地大學生回到校園,讓民主運動的精神可以回到中國各地紮根,這樣子才能讓民主運動的思想散落到各個地方去,不只是在一個天安門廣場而已。

我的心魔就在於自己的無力感吧,正如同我們看到希臘悲劇,我們會說,它來自於情境共同塑造了這樣的處境,或者這些人物的性格使得最終走向這裡。事實上,經過更多的思想啟蒙,召喚更多的群眾來參與之後才會更擴大。可是如果用「革命」的話,就覺得非把它推到極致不可。我的心魔就是,原來對於革命與理想主義的想像幻滅,特別是看到最後鎮壓學生,他們流亡到海外之後無法團結等等。我記得有那麼幾年的時光,其實內心是很虛無的,寧可漂流萬里到處流浪、採訪,所以一直到30年之後才真正的去面對。

我覺得任何一個大事件,一定有一個非常痛的點,讓你想到的時候會掉眼淚。寫了30年終於明白,那個心魔是我最痛的、最無法直接去面對的一段記憶。

你覺得「六四」至今,對一代人乃至臺灣、香港等地的影響是?

我想六四對臺灣的影響,最主要是1988年開放兩岸探親之後,臺灣曾對大陸有一種文化、歷史與文學的想像,對於兩岸的未來有一些美好的設想。可是經過六四之後才更清楚的看到,那個現實是一種制度、生活方式,乃至於思維方式的差異。再其次就是我覺得在六四裡面看到的,那種政治運動的激進傾向一直沒有改變。

我記得香港反送中的時候,我曾寫過文章請這些學生回到校園,建立更多如通過民主的選舉制度去改變香港,而不是在街頭發生衝突,希望衝突到一定的極致之後會有所改變。而那樣的結局跟六四毫無兩樣,我說要記取教訓,千萬別被激進盲動帶著走,要把民主運動的根苗紮到更多校園去,你才能夠產生更大的影響力。即使臺灣在民主化的過程中有過激烈的抗爭,但也有退回校園的。換言之,臺灣的民主運動不是靠一兩次衝突而已,而是許多學生又回到校園,再凝聚力量慢慢讓民主紮根到更多的人群中,再改變下一個世代。

換言之,把民主視為一個長遠進程的話,不會是完成於一場激烈的衝突。我對於革命的想法,其實在這個事件裡面得到很重要的啟發,任何一場革命往往會變成另外一個獨裁的開始,革命往往是權力的複製而已。所以,如果真的要有民主運動的話,必須看到未來更廣大的公民社會基礎,那才有可能。

怎麼看待臺灣的報導文學,或非虛構寫作的發展?

我覺得現在的網路時代,對於報導者留下了許多空間,因為看到的更多、發表的空間更大了,未來的報導文學應該會有更大的影響力。還有很重要的一點是,我們所經歷的時代是過去歷史未曾有過。我們都知道,西方的現代化走了400年,就從資本主義圈地運動十六、十七世紀開始,進入航海時代等等,可是臺灣從農業文明轉向工業文明、資本主義的消費時代走得更快,比起過去歷史的進程快了10倍速,因此一代人和一代人之間,彷彿有許多記憶是不連貫、不互通的。我們有幸活在這個世代,去觀察時代巨變下的人們。換言之我們的現代化進程那麼集中,甚至說臺灣百年來的時光像魔幻寫實一樣,只要回想自己的父親或祖父母,就會發現那是多麼巨大的變化。

因為我們的遭遇非常魔幻、非常文學,所以應該有更多的故事值得訴說。我做了很久的記者,在現場總是有限制,就是你只能夠寫到「事件」但沒辦法寫到到人心。當然報導文學的作品會越來越多,特別在這幾年看到許多對於家族、生命的描述都很動人,相信未來也會繼續訴說動人的故事。不過面對無數的社會現象,怎麼從這些現象裡面找到脈絡,從千變萬化的現象中選擇場景,我覺得對寫作者來講還是最根本的關鍵。

有些人在寫作時會先聽見「聲音」,「聲音」會影響你的創作嗎?

在寫作的過程中,常常會用音樂去找自己寫作的調子,就像寫到六四從廣場撤退的時候,我會聽共產國際歌的小提琴演奏。有一段時間,我居然是聽電影《教父》第二集。我想大家應該還記得吧,最後艾爾帕西諾一個人坐在秋天的枯葉之中,聽著莊嚴的像大提琴一樣的聲音,充滿孤寂跟回憶。我在寫作的過程中,想像自己是艾爾帕西諾,在秋天枯葉之中回憶整個1989年的事件。所以其實寫作者內心都有一個自己的調子,只是不一定會讓讀者共鳴。我希望通過文字與有聲書,也許讀者會感受到某一種調子,特別在有聲書裡面,那些低沉迴盪的文字跟韻律,可以被呈現出來。

---

🎧 現在就收聽有聲書:《未燒書》

《未燒書》

三十年前,一個台灣記者,一個見證者,站在六四現場;三十年後,詩人楊渡,一夜一夜,重回到天安門廣場,徘徊思索,尋找字句,試圖重現時代的餘燼……鏡好聽主播楊日瀚,以溫柔飽滿之聲,帶領我們見證那年的六月,那群在廣場上的一代人。

◈ 作者:楊渡

◈ 實體書出版:聯經出版